全国の高専ロボコンに関わる学生が一同に集まり、交流を深める「第22回全国ロボコン交流会」。各学校の展示ブースの様子をお届けした前編に続き、後編として学生同士の交流を中心にお届けしたい。

↓↓↓前編はこちらから↓↓↓

■ロームも出展

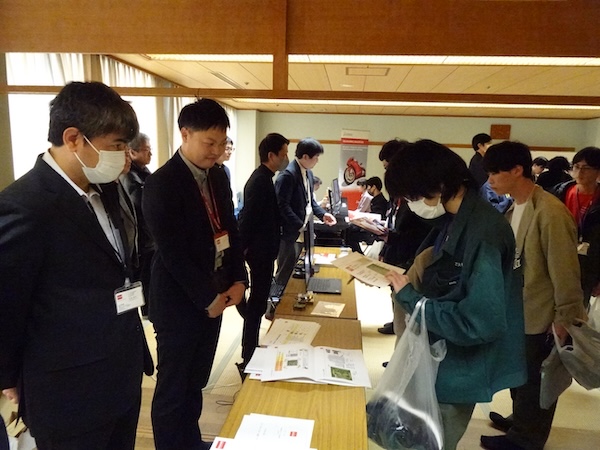

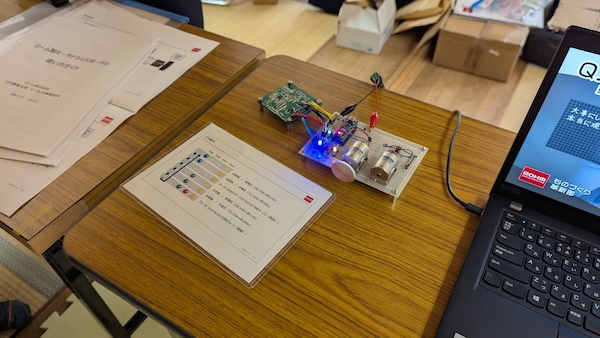

今年のロームのブースでは、TechWebでおなじみの「スギケン先生」がリアルで登場。直接じっくりと話を聴けるチャンスに、学生からは技術系の質問が相次いだ。

展示物の中で関心を集めていたのがモータドライバーだ。これまで一から自作していたという和歌山高専の松田さんは「何しろ作りづらい上に燃えたりもするため、少ない予算を取られてしまう。今回ロームのエンジニアの方からきめ細かなアドバイスも受けたので、協賛してもらったモータドライバーを、ぜひどこかに組み込みたいと思いました」と手応えを得た様子だ。

ブースでは高専ロボコンOBの社員とも話が交わされていた。高専ロボコンに出場したときにたまたま隣のブースにいた他校の参加者と、ロームに同期入社して再会したと、そんな先輩たちの話も興味を引いたようだ。

また、対応したスタッフを先輩と考えて自分の進路について相談する参加者もいた。

そんな一人が舞鶴高専の辻さん、まだ1年生ながら将来についての展望をしっかりと持っている。「ロボコンをやりたいと思って高専に入り、入学後はロボコンに打ち込んでいます。実際に加工などに取り組むと作業は予想以上に難しいけれど、だからこそ挑戦できて幸せだなとか、身につけた技術は将来きっと役に立つと手応えを感じています」と抱負を語ってくれた。

16:00 フリー交流タイム

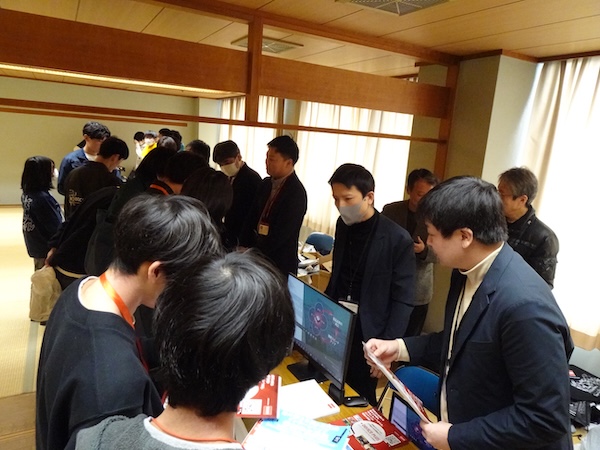

ブース展示終了後も、熱い交流は続く。今度は参加者全員が、回路・プログラム・設計・加工と4つのグループに分かれて交流した。グループはランダムに構成されるから、おそらくメンバーのほとんどお互いに初対面同士。それでも5人から10人ぐらいで輪になって座り、いったん話し出すと止まらない感じで盛り上がっていく。

回路班では、文献検索が話題になっていた。日本語で「これだ!」と当たりの資料が見つからなかったときにどうするか。英語文献を探してみるほか、意外なヒントがローム提供の「デバプラ(Device Plus)」のロボコンページで見つかるという。ありがたい・・・。これは編集者冥利に尽きる。

後輩指導についての悩みを交換していたのが、プログラム班だ。たとえばROS(Robot Operating System)の書き方を覚えてもらうのは必須だとして、それ以降はどこまでを任せるべきか。その基準があいまいなケースも多く「任せたのはいいけれど、大会当日にLEDが光らなくて焦った」といった失敗談も共有されていた。

回路設計は、チーム内のグループで役割分担しながら進められるケースもあるようだ。その際に起こりがちなグループ間での葛藤について、ある班で議論が盛り上がっていた。たとえばモータドライバーを更新するから、回路も一新する必要がある。とはいえ10年間使い続けてきたパーツは維持したい。何をどこまで、どのように更新するのか。それを一体誰が決めるのか。判断の難しいテーマである。

加工班の中には、自分たちのチームで作ったパーツの設計図を見せながら説明したうえで、そのプログラムを他校の参加者にUSBメモリで提供しているところもあった。せっかく苦労して作ったプログラムだから、使いたい人がいれば、一人でも多くの人に使ってもらったらいい。共に向上したいという、素晴らしいマインドをロボコン高専生たちは持っている。

■おわりに

取材班は2日間のイベントのうち、初日のみ参加させてもらった。初日のフリー交流タイムの後、参加者は会場となった体育館で一泊する。夕食を共にし、翌日には興味深い技術者講習がいくつも開講されるなど、同好の仲間と一緒に過ごす時間は高専生活の中でも貴重な思い出となるはずだ。だから「全国大会に出たい」「ここで出会った他校のメンバーとも再会したい」と思うようになる。おかげで毎年参加希望者が増えるイベントとなっている。

一方で、これだけの参加者を1泊2日でもてなすのは並大抵の努力ではできない。イベントの成功を支えているのは、ひとえに幹事団のがんばりによるものだ。取材班が会場に到着したときにも、寒い中をわざわざ外で待ち受けていて中へと案内してくれた。もちろん参加者一人ひとりを出迎えて、誘導してもいる。そんな幹事団の一人は「参加したいと申し込んでくれている人を、一人でも多く受け容れられるようにしていきたい」と、次への抱負を語ってくれた。

ロボコンという同じテーマに挑戦し続ける高専生たちが、技を競い合うのではなく、培った知識や技術を共有しながらお互いに高め合う。そんなイベントの終了はX(旧Twitter)上で「第22回全国ロボコン交流会,無事閉会&撤収しました!ご報告が遅くなりましたが,ご参加いただいた皆様,ありがとうございました!」と報告されていた。新体制で開催される次の交流会で、また会えるのが何よりの楽しみだ。全国から集まった参加者の皆さん、幹事団の皆さん、お疲れ様でした!