ロボコンに挑む東海北陸地区の高専生が集う「第9回東海北陸ロボコン交流会」が、2025年3月15~16日、岐阜市青少年の家(岐阜県)で開催された。東海北陸地区の7校などから約60人が参加し、技術勉強会や技術交流、自作のロボットによる競技会「ミニロボコン」も開かれた。現地レポートを通し、交流会の熱気をお伝えします!(肩書は当時)

■13:00 交流スタート!開会式

幹事団代表の松本さん(石川高専)があいさつし、交流会がスタート。今回は、開催地の変更のためか、昨年より参加者はやや少なめとなったが、幹事団は「人数が少ないからこそ、全員と深く関われる」と前向きに企画を検討。一人ずつ自己紹介をし、それぞれの目標を語り合う時間を設けた。昨年副代表だった松本さんは、「参加者の8割が1~2年生。わいわいと盛り上がって楽しんでくれている。この交流会をきっかけに、これからの関係づくりにつなげてほしい」とにっこり。会場には、イベントの目玉である「ミニロボコン」のコースが設置され、参加者たちは早くも興味津々の様子だった。

幹事団代表の松本さん(右)と渉外の岩瀬さん

■13:30 モータ制御の基礎を学ぶ技術勉強会

技術勉強会には、「TechWeb」で連載中の「スギケン先生のモータードライバー道場」の著者で、モータ制御のスペシャリストでもあるスギケン先生が登場。「モータドライバの基礎」と題して講義を行った。

スギケン先生は「モータを自在に操るには、その特性をしっかり知っていることが大切。モータに限ったことではありませんが、制御対象のことをどれだけ理解できているかで、目的を達成できるかどうかが大きく変わってきます。ぜひ、技術の基礎をしっかり学んでください」と話し、ロボットで実現したい動作に合わせてモータの制御システムを構築するよう呼び掛けた。また、協賛各社によるプレゼンも行われ、参加者たちは多彩な業務や独自技術について、メモを取りながら真剣に聞き入っていた。

■15:00 技術が光る!ブース展示

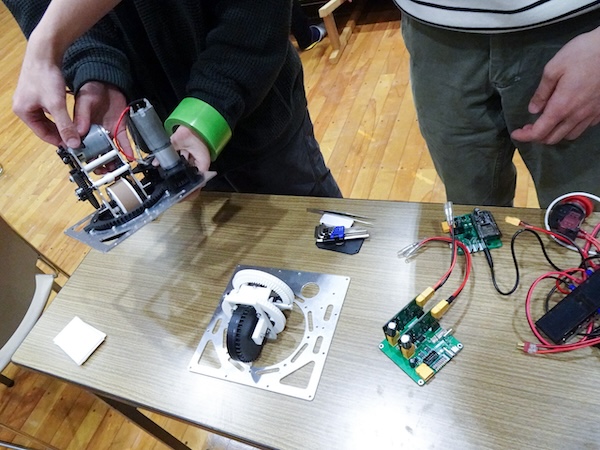

会場では、2校3組がブース展示を行い、それぞれの技術を披露した。

鳥羽商船高専(三重県)のブースでは、憧れの高専の技術を参考に開発したという足回りの機構と、音楽を奏でるモータが注目を集めた。参加者は、それぞれの車輪を制御できる独立ステアリング機構を操作しながら「簡単な技術の詰め合わせだけど、極めれば一番速い足回り。ロマンがあるよね」と盛り上がっていた。

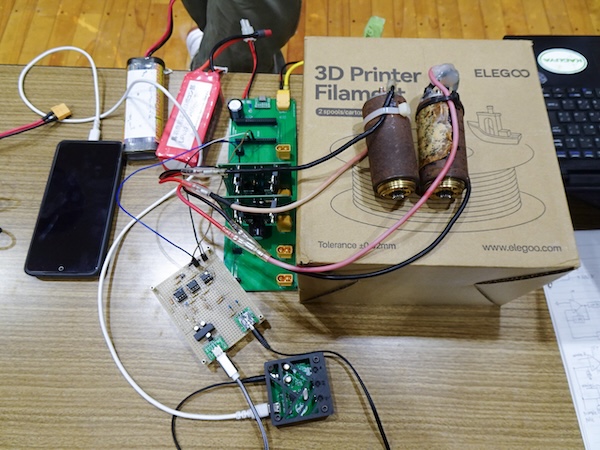

隣では、スマートフォンにつないだモータから流れる音楽に歓声が上がっていた。ステッピングモータで単音を出すのではなく、DCモータを使っているのがポイント。アナログ信号をPWM(パルス幅)変調し、モータドライバを介して入力すると音が出る仕組みで、モータ自体が音楽を奏でるスピーカーの役割を果たすという。

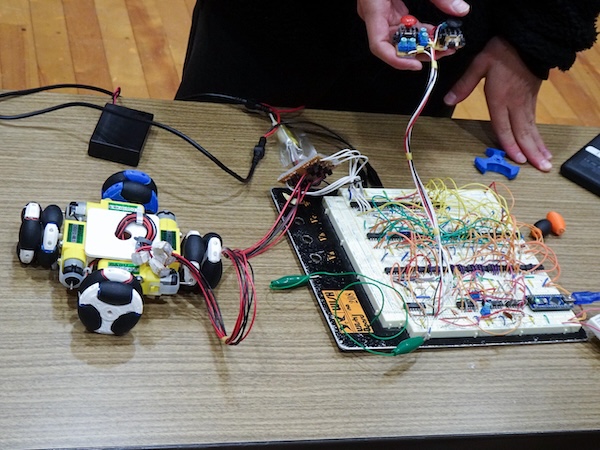

また、豊田高専(愛知県)は2ブースを出展。一つ目のブースでは、「プログラミングなしでどこまで回路を動かせるか?」をテーマに、回路班の佐々木さんが成果を紹介。論理回路の「NAND(NOT AND)」を使った回路を用い、スティックコントローラーを操作して、四輪オムニホイールが前後左右に滑らかに回転する様子を体験できた。佐々木さんは「回路を動かすにあたって、PCをカタカタするプログラミングは全然していません。ぜひ回路の可能性を知ってほしい」と力を込めた。

同校技術職員の池戸さんのブースでは、モータで力を最大限発揮するにはどうすれば効率が良いかを紹介。参加者は、ハンドルを持ち上げる実験を通じて、同じ重さの重りでも、トルクの違いによって回す重さが変わることを学んでいた。池戸さん自身もロボコン経験者。「学生の頃の自分が知りたかったことを伝えたくて、教育に取り組んでいます。ロボコンは、勝っても負けても、成長につながります。地域の技術力向上のためにも、学んだことを伝えたい」と語った。

いずれのブースでも、シンプルでスタイリッシュな機構や技術を紹介していたが、何よりも「モノづくりが好きでたまらない!」という情熱が伝わってくる展示だった。

■ロームブースでは…

各協賛社のブースには、技術や事業について興味のある学生が訪れ、技術トークに花が咲いていた。ロームのブースに立ち寄った学生は、「スギケン先生」ことロームの杉浦さんに、モータドライバについて質問したり、東京高専を経て豊橋技術技科大学に進学したロボコンOBの社員に進路相談をしたりしていた。岐阜高専の中里さんは「来年のロボコンに向けてモータドライバをつくろうとしています。今日の講義の内容はすっと頭に入ってきて、細かい仕組みを知らないまま、わかったつもりになっていたことにも気づけました。来年は初めてのロボコンなので、頑張ります!」と笑顔を見せてくれた。

「開発に何回くらい失敗するか?」という質問に対し、杉浦さんは「何回も、半年や一年かかることもある。でも、それを失敗と思わなければいいんです」と返答。この言葉が、多くの学生たちの胸に深く響いている様子だった。

■16:00 熱戦!ミニロボコン

いよいよ、東海北陸ロボコン交流会恒例の「飴玉ラッシュ」「足軽大戦」がスタート。飴玉ラッシュは、ロボット作りの第一歩として低学年向けに、足軽大戦は、上級生向けに難易度の高いコースでスピードを競う戦いとして実施されている。

足軽大戦では、さすが上級生が手掛けたロボット、といったところで、傾斜がついたコースをさらりと一周。二週目は重りのペットボトルを積み込んだ。学校とは異なる環境で、本来の実力をすべて出し切るのは難しかったようだが、それでも十分に見応えがあった。

タイムを競う「足軽大戦」

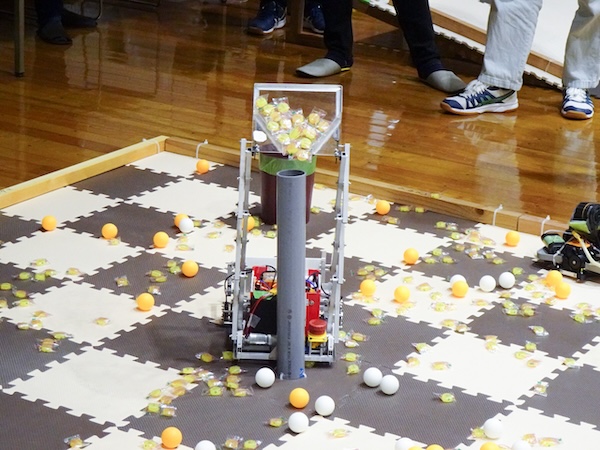

飴玉ラッシュでは、2台のロボットがコースに散らばる飴玉をすくって持ち上げ、ゴールに入れる単純なルールながら、複数のゴールのどこを狙うかという戦略も試された。勝利した石川高専は「高得点の筒状ゴールに一点集中する作戦だった」といい、ブルドーザーで飴を集めてパンタグラフで持ち上げ、天板を傾けて飴を投入する巧みな動きに拍手が沸いた。小さなコースを大勢の参加者が囲み、応援し合いながら戦いを見守る光景は、ロボコン本番とはまた違った、地域の温かさを感じられた。

- 飴やピンポン玉を集める「飴玉ラッシュ」

■終わりに

Xでの交流をきっかけに、木更津高専(千葉県)から参加した伊藤さんは「全国交流会に参加し、地域の交流会も見てみたいと思って来ました。にぎやかで交流もたくさんできて、次回のロボコンに向けて勢いづいてきたので、もっと情報を集めたいです」と手ごたえを感じていた。

ご存じの通り、ロボコンに取り組む高専生たちは、SNSでの交流も活発だ。オンラインを通じて普段なかなか出会う機会のない他校の学生と知り合い、交流会で初めて顔を合わせ、関係を深める。そんな出会いができるのも、今の時代ならではの良さだろう。

学校や地域を超えて技術と情熱を共有し合う。そんな体験を通して、ロボコンへの熱い思いがさらに広がっていくことを期待したい。