今回は3Dプリンターを使ったケース作り!

3Dプリンター、ずいぶん安くなりましたし、オンラインで注文できるサービスも充実してきましたね。もはや電子工作のスキルのひとつ、という感じでしょうか。Device Plusでは、はじめての電子工作超入門シリーズの「第29回Arduino互換ボードのラズライト(Lazurite)でスタンドアローン水やりマシン!」で紹介されています。

こちらの記事では、モデリングから3D出力まであっという間に仕上がっていますが、初心者のわたしはインストールから順に進めていきます!

もちろんゼロから自作もしてみたいけれど、まずは3Dプリンターで出力してみたい!ということで、一般公開されているモデリングデータを使って、Raspberry Pi A+のケースができるまでの過程をご紹介します(モデリングはまた次回!)。

123D Designインストール

123D Design

※「123D Design」は2017年3月31日でサービス終了のため、現在このページは公開されていません。後継のFusion360などでモデリングが可能です(2019年7月現在)

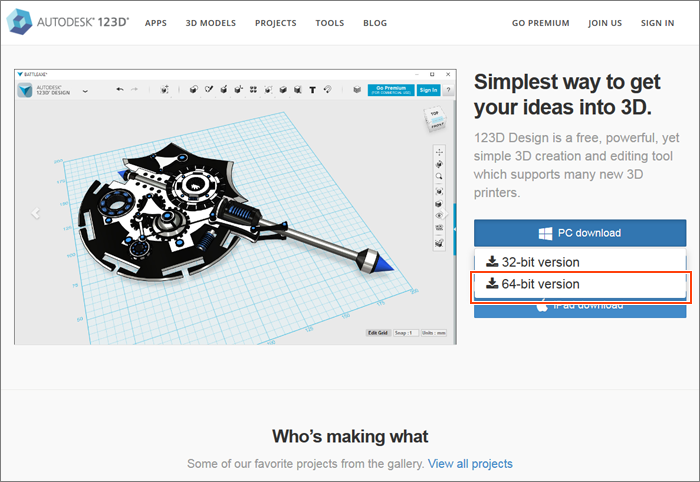

まずはモデリングソフト「123D Design」をダウンロードしましょう。公式サイトでは、Windows用、Mac用、iPad用の3種類が用意されています。

図1

今回はWindows用で進めていきます。一番上の「PC download」ボタンをクリックすると、32bitまたは64bitバージョンの選択が表示されるので、自分の環境に合う方を選んでダウンロードしましょう。

exe形式のファイル(64bit versionの場合、123D_Design_R1.8_WIN64_1.8.34.exe)がダウンロードできたら、そのまま実行してインストールを開始します(2016年1月現在の情報です)。

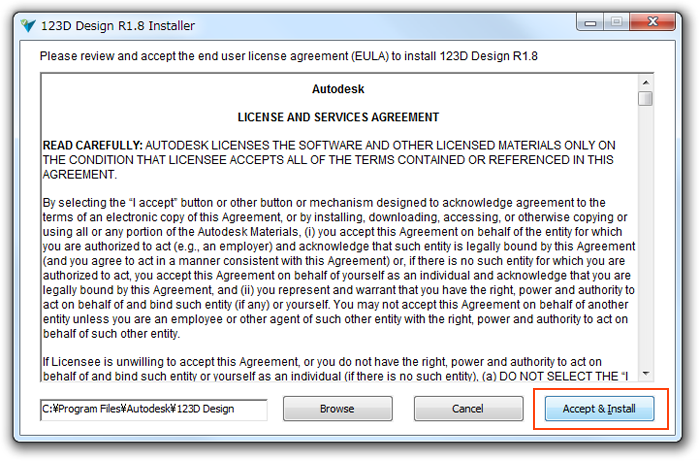

図2

最初に利用規約が表示されます。一番右の「Accept&Install」ボタンをクリックして次に進みます。

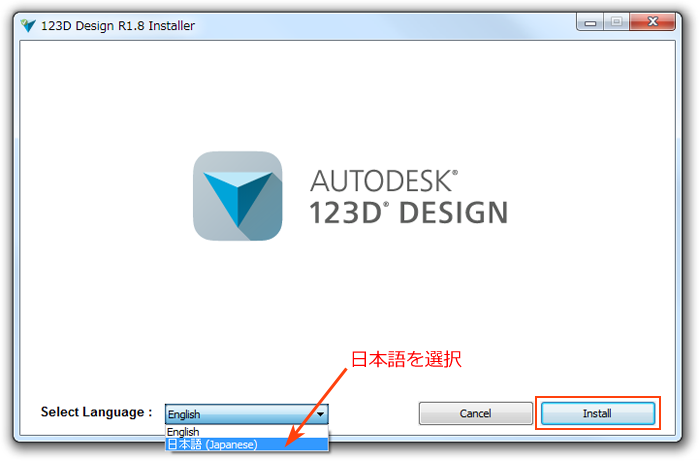

図3

左下に言語選択のボックスがあります。このバージョンでは、英語と日本語の2種類が用意されていました。デフォルトでは英語が選択されているので、日本語に切り替えて、「Install」ボタンをクリック。

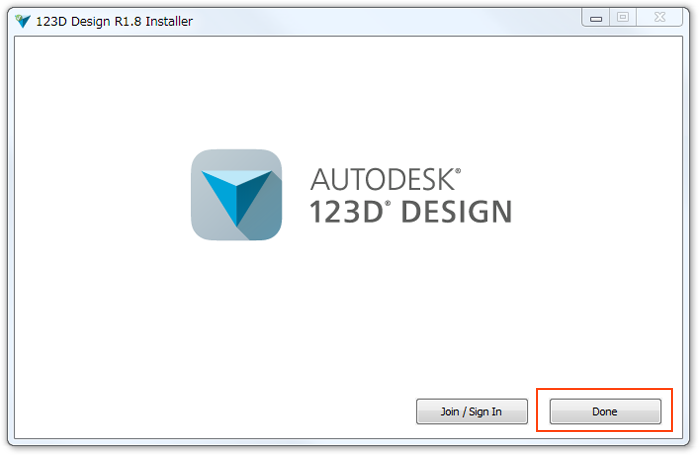

図4

1~2分でインストール完了。この画面で最後です(この段階ではまだ日本語にはならないようですね……)。

「Join/Sign In」を選ぶとブラウザが立ち上がり、123D Designのユーザー登録画面が表示されます。インストールを完了するだけなら登録は必要ないので、ここは「Done」で終了しましょう。ユーザー登録については後ほどご紹介します。

それでは123D Designを立ち上げてみましょう!

図5

こちらが初期画面です(ここからは日本語です!)。

初期状態では、使い方説明のスライドが表示されています。その奥に見えるのは、1mm四方の方眼紙。モデリングを行うための土台ですね。

「新しいプロジェクトを開始する」ボタンをクリックすると、モデリングを開始することができます。

……が、いきなりモデリングをするのはハードルが高い……そしてそれよりも3Dプリンターを早く使ってみたい!ということで、サンプルデータを使って出力してみることにしました!

公式サイトからモデリングデータを入手!

3D Models Displaying results for 123D Design .

123D Design公式サイトでは、モデリングデータが公開されています。「raspberry」で検索してみると、ケースから本体まで、モデリングデータがたくさん!

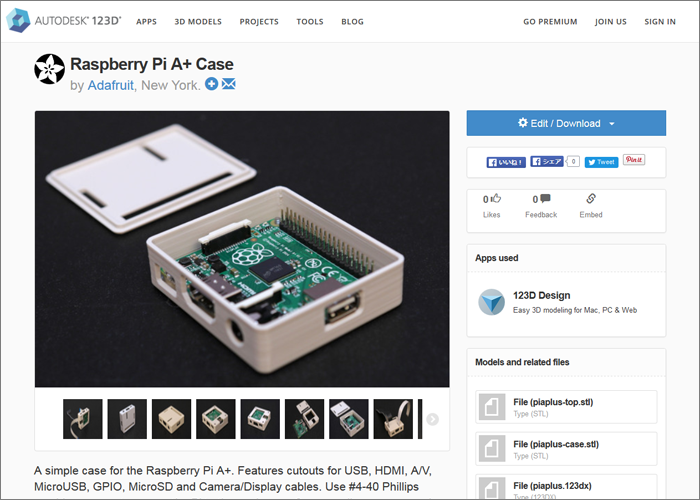

その中から、今回選択したのはこちらです。

図6

Raspberry Pi A+ Case project using 123D 123D Design

失敗してもダメージが少ないように、Raspberry Pi A+のケースを選択しました。TFTディスプレイなどの電子部品でおなじみの、Adafurit社で作られているデータです。

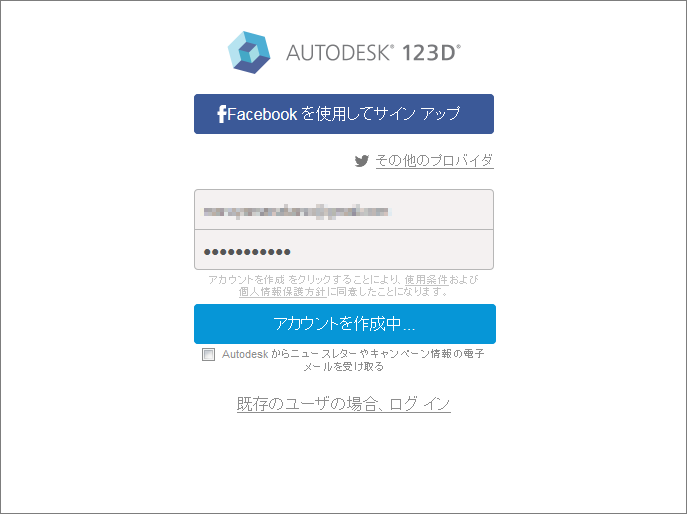

公開されているデータをダウンロードするには、AUTODESKのIDの作成が必要になります。右上の「SIGN IN」から、新規ユーザー登録を行いましょう。Facebookのアカウントを利用することも可能です。

図7

作成したアカウントでログインすると、ダウンロードが可能になります。

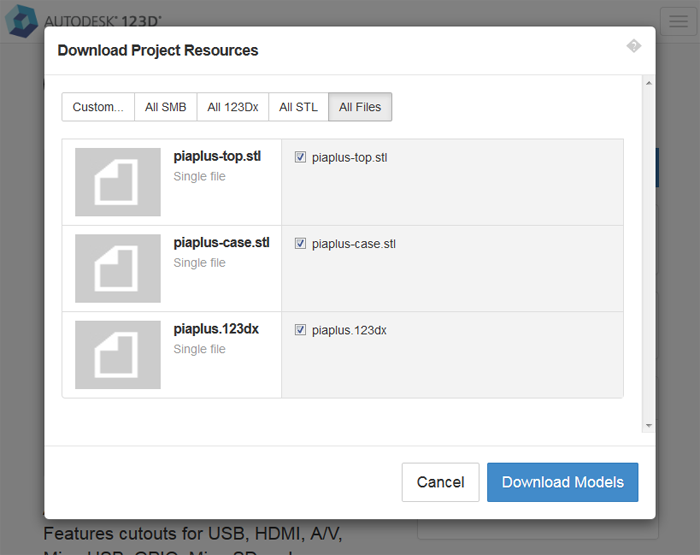

右上にある「Edeit / Download」ボタンをクリックすると、その下に「Download project」というボタンが表示されるので、続けてクリック。ポップアップ画面が開いたら、ダウンロードするファイルを選択しましょう。

図8

拡張子「.123dx」は123D Designのデータファイル、拡張子「.stl」は三次元CADソフト用のデータファイルです。

Standard Triangulated Language

Standard Triangulated Language(スタンダード・トライアンギュレイテッド・ランゲージ、略称:STL)は三次元形状を表現するデータを保存するファイルフォーマットのひとつとされる。

今回使用する3DプリンターはSTLファイルに対応していたので、すべてのファイルをダウンロードしておきました。

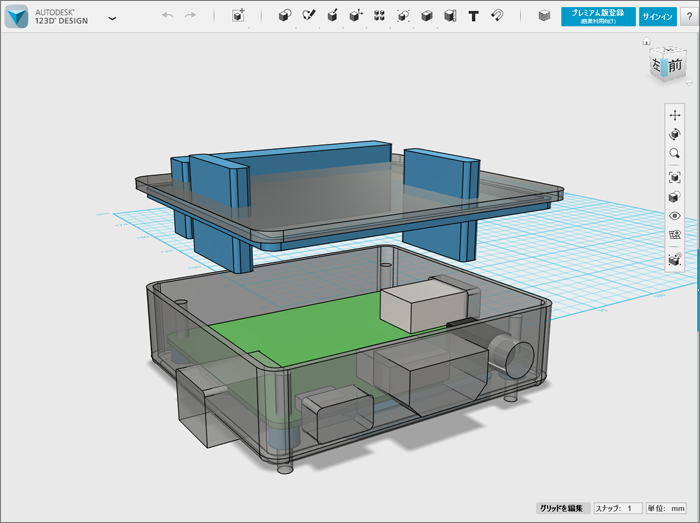

piaplus.123dxファイルを123D Designで開いてみると、

図9

す、すごい!!

コードやSDカードの差込口など、とても細かくモデリングされています。右上にある漢字の書かれた箱を動かすと、上下左右いろいろな角度からデータを見ることができます。このデータを使って実際に出力をかけるときは、差込口部分の穴をくり抜いた状態に調整することになります。

サイズと形をぴったり合わせながらモデリングしていくには、かなりの技術が必要になりそうですね……。

3Dプリンターで印刷!

図10

こちらのABS樹脂を使って、ラズベリーパイケースを出力していきます。

実際の印刷方法は、3Dプリンターの機種によっても違うので、お使いのものに合わせて設定を行ってください。

今回わたしが使用したのは「オーシーキュラ(OC Cura)」という3Dプリンタードライバーです。

OC Cura

※現在こちらのページは公開されていません(2019年7月現在)

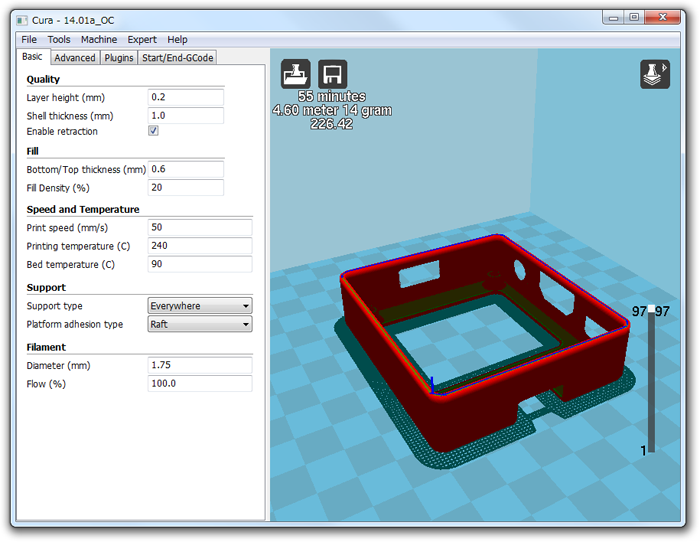

図11

図11は、先程ダウンロードした「piapluscase.stl」のファイルをOC Curaで開いたところです。こちらは差込口が空いた状態となっていたので、そのまま使用できました。

3Dプリンターで使用する素材や印刷時の温度、サポート剤などを設定していきます。室温など、使用する環境によって調整が必要になるそうです。寒い場所だと、出力したものが反ってしまうことがあり、微調整がなかなかむずかしい……。

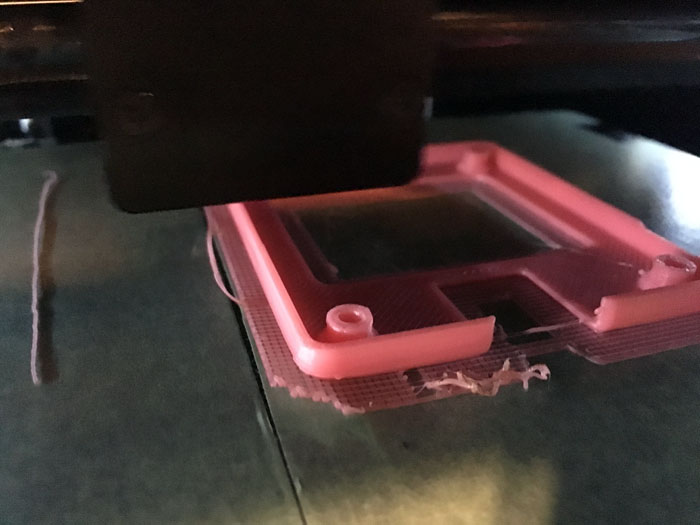

図12

出力中の様子です。熱で溶かされたABS樹脂が細く流れ出てきて、一層ずつ積み上げていくように出力されていきます。

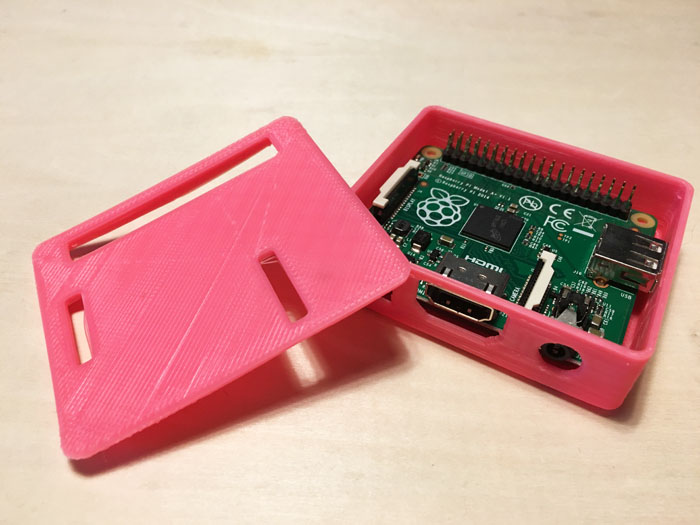

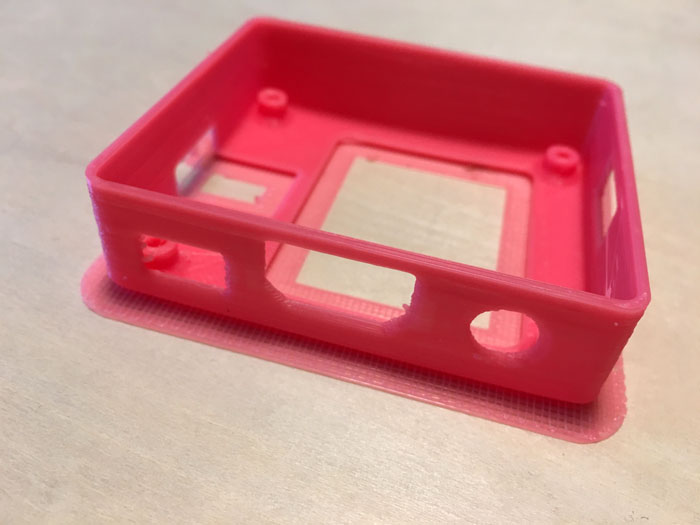

図13

出力完了!印刷時間は約2時間でした。

仕上げに、土台のサポート剤をはがして完成です。薄い層ではあるものの、これがなかなか頑丈!ラジオペンチなどを駆使しながら、力技ではがしました。サポート剤の部分は目が粗いので、たて、よこ、ななめ、樹脂の軌跡が見えて面白いです。

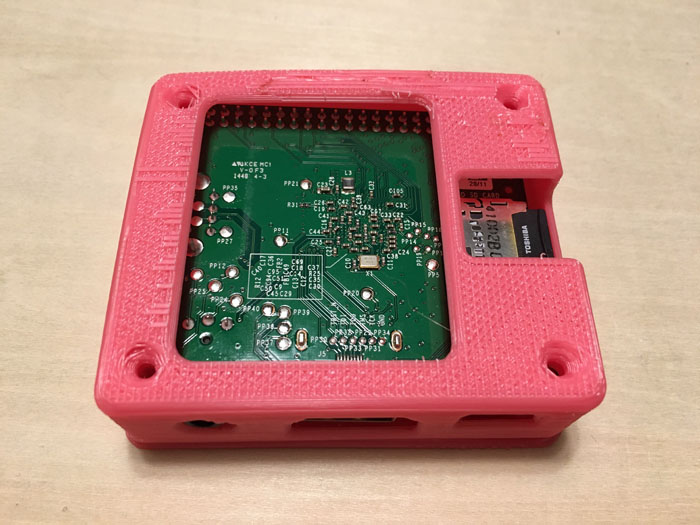

図14

Raspberry Pi A+がぴったり入りました!

図15

裏面は大きく穴が開けられているので、熱対策もばっちりです!

まとめ

3Dプリンターで自作(?)ラズベリーパイケース、第1号が完成しました!(実は一度出力に失敗しているので、第2号です……)

箱の厚みはわずか1.5mmですが、意外と硬く、しっかりとしたケースに仕上がりました。普段使い用としてはもちろん、保管用や持ち運び用としても十分活躍してくれそうです!

3Dプリンターの良さは、人の手で加工するのが難しいような細かい部分も、モデリングデータ通りに再現してくれるところ。小さい上に凹凸が多いラズベリーパイのケース作りにはぴったりです!公式サイトにはたくさんのモデリングデータが公開されているので、それらを土台にカスタマイズするだけでも簡単にオリジナルケースが作れそうです。

続きは次回!実際にモデリングをしつつ、123D Designの使い方をご紹介します!