参加者335名!ビッグプロジェクト成功の秘訣を追う!

今年も12月がやってきた。世間ではクリスマスがビッグイベントだと思うが、高専ロボコニストにとっては何といっても「全国ロボコン交流会(以下「全ロボ」とする)」である。今年で17回目を迎える、ロボコン・オフシーズン最大のイベントだ。

参加人数300名以上。それだけの大人数を高専生たちが中心となり、大きなトラブルもなく運営していける秘訣は何だろうか。それでは会場の兵庫県立総合体育館へ、レッツゴー!

1日目 12/14(土)10:30 受付開始~開会式

兵庫県立総合体育館、挌技室に続々と高専生たちが集まり始める。今年は全国から34校、OBも含め335名が参加する。高専ロボコンを支える精鋭たちといってもよいだろう。

幹事団は、各地の高専から集まっているのだが、これだけのイベントをスムーズに進行させるにあたり、会議などはどうしているのだろう?

今年度の代表を務める久保田 樹さん(サレジオ高専)に聞くと、幹事団として顔をそろえるのは、昨年の全ロボ以来、これが2回目だという。しかしグループウェアを使った遠隔会議やSNSを使って連絡を取り合うなどして、常に情報を共有しあっているようだ。

そのため、実際に会うのが2回目といいながら抜群のチームワークで、まさに最近のはやり言葉でいえば「One Team」感がハンパない印象だ。

幹事団をはじめ、335名の参加者を率いる久保田代表。忙しい中、話を聞かせてもらってありがとうございました!

やがて参加者が次々と、会場の挌技室に集まってきた。

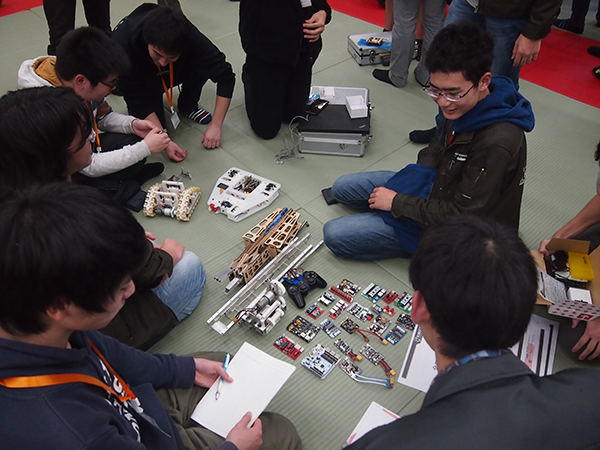

そして会場に着くや否や、自分たちのメカを広げ、ゲリラ的な出展が続出。

まるで激しいブラウン運動が、時間の経過とともに落ち着いてくるように、300名以上の参加者が着席し、いよいよ開会式が始まった。代表のあいさつ、幹事団の紹介、夜のプレゼンのプレゼンター紹介、OB紹介、事務連絡などが、テキパキと進められていく。

その中で目についたのが、OBのさりげないサポートである。誰が号令するでもなく、参加者を整列させるなど混乱状態を鎮める役割を果たしているのがわかる。現役とOBのスムーズな連携が、このイベントの成功のひとつの要因なのだろう。

近畿地区大会に出場の「実機」に、人だかり

13:00 ブース展示

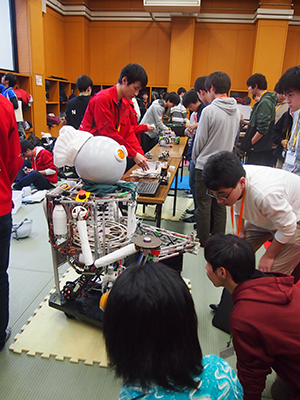

開会式が終わると、さっそくブース展示が始まった。今回、特に注目を集めていたのが明石高専のブースだった。

何と今年の10月に行われたロボコン近畿地区大会に出場したロボットの「実機」を持ち込んでいたのである。ロボット名は「pzz!d(ピザマーシ)」。文字を180°回転させても読めるように、そう名付けたのだとか。

残念ながら「pzz!d」は予選リーグ敗退となってしまったが、「ピザ(Tシャツ)を回して、お皿(ハンガー)に投げ上げる」というユニークな動作が審査員にも評価され、エキシビションにも登場したそうである。なお実機が丸ごと展示されるのは極めて稀だそうで、OBに聞いても「たしか6年前に、和歌山高専が持ち込んで以来ではないか」ということだった。さすが地元!

本戦に出場した「実機」に、みんな興味津々。

ゲリラ出展にも関わらず非常に注目を集めていたのが、舞鶴高専5年生の中山拓海さんが持ち込んでいたロボマスターの歩兵ロボである。中山さんは、ロボマスターの参加チームのひとつである「Scramble」の一員でもあるのだ。

ご存じない方のために紹介しておくと、「ロボマスター」とは世界最高レベルの、エンターテインメント・ロボットバトルのことである。興味のある方は、ぜひ下記をご覧いただきたい。

●ロボマスター急成長の理由~日本のロボコニスト視点で分析

https://deviceplus.jp/events/robomaster2018-04/

●RoboMaster 2019 FUKUOKA NIWAKAが見た景色と、その先の景色

https://deviceplus.jp/events/robomaster2019-01/

●日本のRoboMasterの歴史的転換点になるか!? 「RoboMaster 2019 Japan Summer Camp in 北九州」完全レポート!

https://deviceplus.jp/events/robomaster-2019-summercamp-day1/

中山さんは、特に下級生に「ロボマスター」を知ってもらいたいと、今回の交流会に歩兵ロボを持ち込んだのだという。ロボコンとは少し違った印象を持つ歩兵ロボは、高専生たちの新たな興味をかき立てていたようだ。

ロボマスター歩兵ロボと、操縦する中山さん。

昨年度の代表を務めた皿谷瑞樹さん(近大高専OB)に今年の全ロボの状況をたずねてみた。

「今年からロボコン本大会のルールで、「遠隔非常停止」が始まりました。各校とも、そこをどう攻略するのかが課題になっていますが、やはり「遠隔非常停止」を持ってきている高専がいくつかありますね。モノづくりに正解はないと思うので、他校のやり方を参考に、自分の技術を磨いて欲しいですね」

さりげなく幹事をサポートする皿谷前代表(右)と、

今年度の副代表で2020年度の代表となる舞鶴高専の梅本碧海(たまみ)さん(左)。

挌技室では、何か新しい発見をもとめてカメラを手に巡回する者たちや、自分の技術やノウハウを共有すべく、自作パーツや資料を手に相手を探す者たちが交錯し、まるで賑やかな市場のような様相を呈している。

誰かから強制されたわけでもないのに、聞き出したいという「ニーズ」と聞いてもらいたいという「シーズ」が、ここかしこで一瞬のうちにマッチングしていく光景。そこに、記者は全ロボの醍醐味を見出したのだった。

一眼レフを抱えて、ありとあらゆる光景を熱心に撮影

より実践的になった技術講習会では、旋盤機の分解も

13:30 技術講習会

ブース展示と並行して、研修室では「技術講習会」がスタートした。技術講習会は皿谷前代表の時代にできたそうで、「低学年向けに、基礎を教える講座をして欲しい」という参加者アンケートでの声を反映したものだ。今年も昨年に引き続き、2つの講座が開講された。

ひとつめは、茨城高専OBの古川洸大さんの「モータドライバについて」。モータの動かし方、電界効果トランジスタ(FET)の基礎、回路構成の検討などを通じ、部品の選定方法が自分でできるようになることを目指すというもの。

もうひとつは長岡高専OBの大石克輝さんの「旋盤の分解と構造説明」。研修室に実際の旋盤機を持ち込み、分解してその仕組みを勉強しようというもの。実際に分解できる機会など、そうめったにあるものではないので、参加者は全員、食い入るように見つめていた。

交流するのが難しかった時代から、交流が当たり前の時代へ

格技室ではブース展示を中心に、まだまだみんなの熱い交流が続いていた。そんな中、鈴鹿高専OBの谷島(やじま)康伸さんに、現在の交流会の印象などを尋ねてみた。

「今の現役生たちは交流するのが当たり前になっていますね。よく『協調領域と競争領域』といわれますが、『みんなでこういう分野を発展させていこうよ』というものがあった上で、『自分たちはここを頑張って、他校に負けないようにしよう』という考え方で交流できているのが良いですね」

積極的に交流する現役生たちを高く評価する、鈴鹿高専OBの谷島さん。

もう一人、ベテランのOBであり、参加者の中でも最古参と思われる古園井洋治さん(有明高専OB)に、全ロボスタート時について話をしてもらった。

「20世紀の最後の方から、高専ロボコンに関わっています。私が現役の頃は、他校でロボコンをやっている人間を探すのが難しいほどでした。そんな中でも近畿地区は結構、交流が盛んだったのです。それで第3回の近畿交流会に、私たち(有明高専)と八代高専、群馬高専が参加しました。それで『九州と群馬から来られるのだから、全国でもやれるのでは?』ということで始まったのです。とにかく、みんな進んで交流して欲しい。自分たちの学校だけでかたまっていてはダメですよ。やっぱりロボコンが強い学校と交流できて、自分たちも成長できるのです」

現役生に熱く語る、有明高専OBの古園井さん。

キミは上手に積み上げられるか!?ミニロボ「きのこたけのこ戦争」

14:45 ミニロボコン

さて、3階和室大広間では、今年もミニロボ大会が始まった。今年のテーマは、「きのこたけのこ戦争」。BOXゾーンに散らばった「きのこの山」と「たけのこの里」の空箱を自チームのスポットに積み上げ、その高さを競う(1mm=1点)のである。

黙々と会場準備を行う、ミニロボコン担当幹事の佐々木さん(写真左)。

ミニロボ担当幹事の佐々木健さん(大阪府大高専)によると、今回のミニロボコンは、2016年ロボコンの『ニューフロンティア』をベースにして、昨年の『ぱわーpoiんと』の要素などを組み合わせて作ったそうである。

ミニロボコンは第3回全ロボから始まっているそうで、それ以来のルールなどを参考にしながら、下級生でもこなせるようなルールにして、若い高専生にも参加してもらえるように工夫している。

今まで15年にわたって積み上げてきたノウハウに、ロボコン本戦ルールなどトレンドとなる技術を上手く取り入れることで新しい競技を作り上げている。それがミニロボコンの安定した魅力となっているのかもしれない。

※昨年のミニロボコン「ぱわーpoiんと」については、第16回全ロボ交流会レポートをご覧ください。

いよいよ競技開始!

さて、今回の「きのこたけのこ戦争」には、①神戸高専「Aチーム」②神戸高専「Bチーム」③大阪府大高専「ノコノコ同好会」④大阪府大高専「緑の丘」⑤大阪府大高専「ぼっちOBの会」⑥阿南高専「とんがりコーンポタージュ」⑦阿南高専「Sogai(ソガイ)」⑧阿南高専「タケノコを愛でる会」⑨近大高専「和(わ)」⑩宇部高専「選ばれたのは綾鷹でした」の10チーム。昨年の6チームから増えたため、リーグ戦ではなくノックアウト式のトーナメント戦となった。

さぁ、いよいよ始まる大熱戦。その結果はいかに!? 続きは「後編」で!