©IDTechEx

※この記事はDevicePlus.com(英語版)のこの記事を日本語訳したものです。

より小型化したパッケージの中により多くの機能を搭載する・・・技術の進化によってこういったことが可能となってきました。コンピュータはかつて部屋中を占めるほど巨大なものでしたが、今では掌サイズでより強力なデバイスへと姿を変えてきています。ウェアラブル端末(スマートウォッチ、フィットネストラッカー/リストバンド、医療用デバイス等)は、その性質上小型化が求められるものであり、ウェアラブル端末の設計は、さらなる小型化に対する要求に背中を押され続けています。その結果、微小電気機械システム(MEMS)を次世代ウェアラブル端末へ統合させるという、困難かつユニークな課題が生まれてきました。

ウェアラブル2.0に関しては、消費者の声として、第1世代以上の小型、高速、多機能が求められています。つまり開発にあたっては、より多くのセンサを搭載し、より効率的な電源供給を行い、マイクロプロセッサ能力をより向上する方法を追求する一方で、さらなる小型化というフォームファクターを満たす設計を行う必要があるということです。ウェアラブルに求められるレベルは(以前は不可能だと考えられていた基準にまで)高くなっているのです。

Wearables TechCon 2016では、ウェアラブル端末の小型設計に関する現状と今後の見通しをテーマとしたパネルディスカッションも行われました。同イベントで提示された、MEMS設計上の課題およびソリューションに関する貴重な意見をご紹介します。

センサの今後

センサはウェアラブル端末には不可欠の要素です。ユーザーの内外環境をモニターし、生データを提供し、それを有用なフィードバックに変換することで、人々の生活をより豊かにする・・・それがウェアラブルの目指す方向性です。ウェアラブル端末に現在広く搭載されているセンサとしては、ジャイロセンサ、加速度センサ、化学センサ、光学センサ、温度センサ、マイク等が挙げられます。

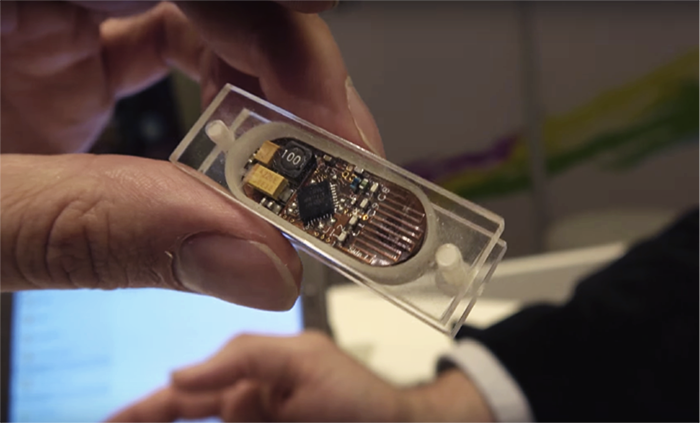

写真1. Silicon Labs社製光学センサ/©Silicon Labs

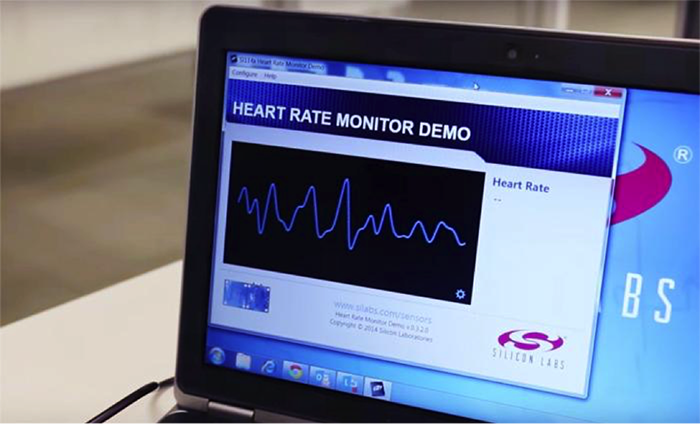

写真2. Silicon Labs社製光学センサ:

皮膚からの反射光を利用して心拍数を測定/©Silicon Labs

機能の向上を求める声の増大を受けて、ウェアラブル端末1台あたりのセンサ数は今後ますます増加すると考えられます。IHS Markit社によると、2020年までにウェアラブル端末1台あたりの平均センサ数は、現在のほぼ3倍の4.1となると推定されています。センサ数が増加する一方、さらなる小型化によって、プリント基板のスペースはさらに縮小します。センサ数が増えるということはまた、伝送、統合するデータ量が増えるということで、それによってウェアラブルの機能性にも様々な点において影響が及ぶことになります。

センサの製造に関しては多くの企業が、省スペース、省電力による省電流、統合設計を実現することで、センサに対するニーズへ対応しようとしています。

Kionix社製低電力3軸加速度センサは、省スペース設計で、ウェアラブルおよびIoT製品に最適です。厚さ0.45 mmのKXCJB-1041は、現在販売されている同種のセンサのうち、最も薄型の製品です。またモーション・ウェイクアップ機能により、電流流出の低減も実現しています。KX112-1042は、超大容量2048バイトFIFO/FILOバッファ内蔵で、加速度センサの出力分解能は最大16ビット。2 x 2 x 0.6 mmという超小型LGAプラスチックパッケージに内蔵されています。

Bosch Sensortec社製インテリジェント絶対方位センサBNO055は、SiP構造により、3軸加速度センサ、3軸ジャイロセンサ、3軸地磁気センサが5.2 x 3.8 mm2という小スペースに実装された製品です。

写真3. Arduino 9軸モーションシールド上に搭載された絶対方位センサBNO055/©Atmel

InvenSense社は、統合ウェアラブルセンサに特化した製品を製造しており、同社の高性能6軸MEMS運動追跡デバイス(ICM-20602)は、3軸ジャイロセンサ、3軸加速度センサを16ピンLGAパッケージに内蔵した製品です。InvenSense社のMEMSセンサ搭載デジタルマイクロフォンはいずれも、パッケージサイズが4 × 3 × 1 mm以下で、ウェアラブル端末のサイズ面での限られたフォームファクター内で実装可能となっています。

小型化への動きによって新たな発明が余儀なくされ、センサ要件を満たす設計が今後、大きな課題となっていくでしょう。そして私たちがセンサだらけの世界へと向かっているということも間違いないのです。TE Connectivity社のNick Langston氏は、パネルディスカッションでセンサ市場の今後について意見を求められた折、こうコメントしています。「今後2~5年の間に、現在思いもつかないようなモノにまでセンサを付けることが普通になっているでしょう。」

動力源のジレンマ:バッテリーの次に

ウェアラブル端末には、連続的で多くはリアルタイムにデータをモニターすることが求められます。前述したように今後、ウェアラブル端末1台あたりのセンサ数は増加し、それによってMCU処理能力のさらなる向上が求められます。また、先進ウェアラブルとして、クラウド接続、画像表示、GPS、音声認識等、ますます多くの機能が搭載されるようになるでしょう。多くの機能が搭載されるということは動力源に負担をかけるということであり、より効率的なシステムが必要となってきます。この動力源に関するジレンマを、果たして解決することはできるのでしょうか?

バッテリーではもはや、サイズ面、機能面とも限界だということは明白です。バッテリー技術を進化させて、ウェアラブル設計に大変革をもたらすほどの電源供給を行いつつ、小型化というフォームファクターに対応させようと望むのは非現実的です。今後、より効率的な電源供給を実現するためには、バッテリーの先を見据えなくてはならないでしょう。

出展企業のひとつ、Delta Microelectronics社のIdemoLabが提案する環境発電は、バッテリーの代替となる可能性を有しています。これは、太陽光エネルギー、熱エネルギー、運動エネルギー、無線周波数(RF)エネルギー等を動力源とする、バッテリー不要ソリューションです。現在は、ウェアラブルおよびIoT製品において、主としてバッテリーのバックアップとして利用されているに過ぎませんが、今後、全面的にバッテリーに取って代わる可能性は大いにあるでしょう。運動によって生じた運動エネルギーや熱エネルギーが、装着しているフィットネストラッカーの動力源となるなんて素晴らしいと思いませんか?カロリーを燃焼しつつ、装着デバイスを充電する・・・これほど生産的なことってあるでしょうか!

写真4. Delta Microeletronics社製近距離無線通信(NFC)データロガー「THOR」:

近距離無線通信(NFC)圏内での環境発電により受動電力供給が可能/©IDTechEx

写真5. NFCデータロガー「THOR」のフレキシブル版/©IDTechEx

ウェアラブル端末の効率的な電源供給は、動力源だけの問題ではありません。部品、アーキテクチャの構成自体、電源流出を低減するようなものにしていく必要があります。ウェアラブルMEMS設計上で、電力を大量に消費するのはMCU、無線通信、発振器です。

BLE無線通信システムの出現によって、大幅な省電力が可能となりました。MCUを小型化する、あるいは、RFトランシーバ等その他アナログ部品と統合することで、電力消費量の削減が実現できます。また超低電力消費チップも発売されており、利用できる環境が整ってきました。

「ウェアラブルのサイズと動力源の限界に挑む」と題したセッションで、SiTime社のJehangir (JP) Parvereshi氏は、MEMSのタイミングソリューションに焦点を置くことで、微細設計における省電力を実現することができるという意見を提示しました。ウェアラブルシステムオンチップ(SoC)は、その他の携帯電子機器同様、アクティブモードと省エネスリープ/スタンバイモードとの切り替えを行います。この切り替えを指揮するのは、内蔵クロック発振器で、これは従来クオーツ製でした。SiTime社では、クオーツ部品をシリコン製MEMS発振器および埋込共振器に代替させる技術の開発を進めているということです。シリコンはクオーツに比べ、より高精度、高弾性のタイミングシステムを可能とします。タイミングシステムの精度向上により、スリープ/スタンバイモード時の電力消費の削減が可能となり、それによってバッテリー寿命の延長が実現できるのです。SiTime社製MEMSソリューションμPowerは、クオーツ部品と比較して、MCU電力消費を17%、BLE電流流出を25%削減することに成功しています。

ハード面については考えなくていいの?

開発に携わる人であれば、個人であれ企業であれこの数年間、こういった設計上の大きな課題にずっと取り組んでこられたことでしょう。ウェアラブルに対する熱狂に刺激を受けて、とてつもない技術に取り組もうとしている人たちにとって幸運なことに、一から自分で創り上げなければならない、という必要は今やありません。多くの企業が独自の実装システムを販売しており、試作品やウェアラブル端末の製造を短期間で行っています。開発者がすべきことは、こういった企業によるサービスを「利用して実行に移す」・・・それだけなのです。

TechCon 2016には、自社ブランドのチップや実装システムを製造する企業の参加も数多くありました。微細設計をテーマとしたセッションやパネルディスカッションでは、こういった企業から有用な意見が提供され、またウェアラブル開発に役立つ製品についての説明も行われました。そこで提示されたシステムのうち数点に関して、主要な特徴をご紹介します。

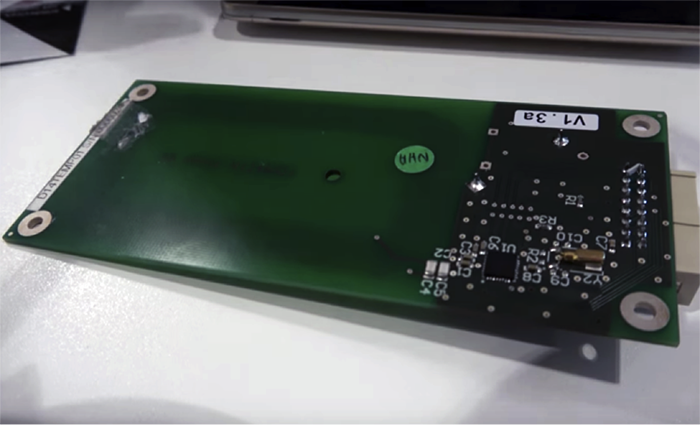

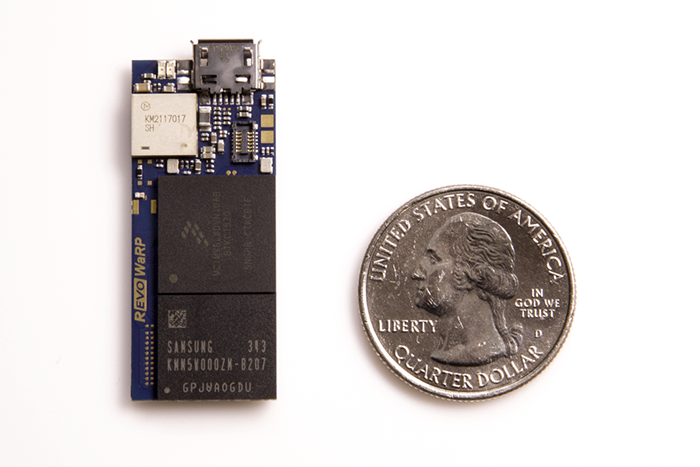

写真6. 実装システムWarpのサイズ比較/©warpx.io

Warp(warpx.io)

#buildfast(素早く構築)が売り文句のWarpの新アーキテクチャは、その開発者たちの間ではハイブリッドデザインアーキテクチャ(HAD)と呼ばれています。この製品によって、アプリケーション・プロセッサ(AP)の動力源の設計が可能となり、かつ、マイクロコントローラ(MCU)の試作品製作も容易になります。これは、コアとなるメインプリント基板(AP)とカスタマイズされたMCUドーターボードとを組み合わせて使用することで実現されるものです。Warpはウェアラブル用オープンソースの参照プラットフォームで、Wearables TechConでは、「ラズベリーパイの縮小版です」と紹介されていました。

写真7. Wearables TechConに出展された小型アンドロイドとArduinoデバイス/@ndipatri

Wyzbeeボード

Wyzbeeボードは、Redpine Signals社が販売する完全版Wyzbee IoT開発プラットフォームに含まれるもので、同社製無線セキュアMCU、Bluetooth 4.1、ZigBee接続、6軸慣性センサ、USBポート、その他多くの機能を搭載しています。さらに、追加センサ、GSM、GPS、タッチ画面、オーディオ、充電バッテリー等周辺共生機器との統合も可能な独自の拡張コネクタも搭載されています。Wyzbeeの各要素、Workbench、Symphony全体で、IoT開発のワンストップショップを提供するプラットフォームです。

写真8. Wyzbeeボード/©Redpine Signals

MAXREFDES73#:ウェアラブル電気皮膚反応(GSR)システム

心拍数モニターおよび加速度計は、有酸素運動や運動量の多い運動の効果を測定することは可能ですが、ヨガ等の非有酸素運動の評価には適していません。Maxim Integrated社が販売しているフィットネス用ウェアラブル端末向け埋込システムは、電気皮膚反応(皮膚のインピーダンス)、表皮温度を測定するもので、これによってあらゆるタイプのフィットネス効果の評価が可能となります。同製品は、充電式リチウムイオン電池、アンドロイド用低電力消費BLE通信、ARM Cortex M3コア搭載の高度統合MCU (MAX32600)で構成されたプラットフォームで、MCUは複数のオペアンプに対応、複数の低電力消費モード、セキュリティ内蔵となっています。完全なリストバンド型システムで、従来の心拍数モニターや歩容モニターに欠けていた機能を有した新たなフィットネストラッカーの開発が実現できる製品です。

写真9. MAXREFDES73#ウェアラブル電気皮膚反応システム/©ARM

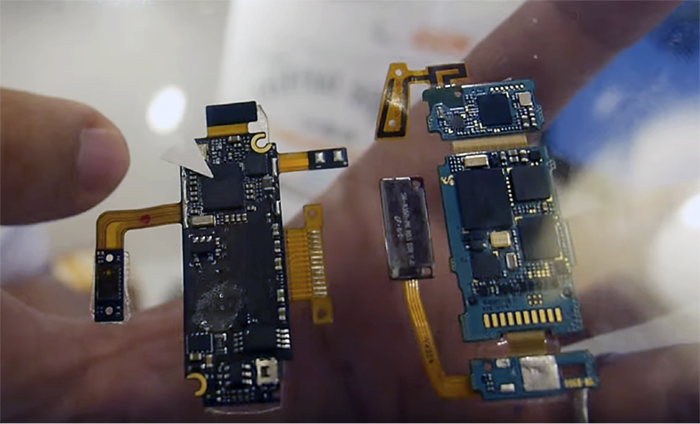

MediaTek社製LinkIt

同社独自のチップセット、RTOSおよびAPI、SDK、HDK等を含むフルサポートの開発プラットフォームです。中でもAssist 2502プラットフォームは、ウェアラブルのフォームファクター開発に特に適した製品です。システムのハードウェアコアAsterは高度に統合されたMT2502チップで、GNSS、Wi-Fiチップセットも付属。MediaTek社によると、5.4 x 6.2 mmのAsterは、現在販売されているウェアラブルおよびIoT製品向けとしては最小のシステムオンチップ(SoC)だということです。LinkIt製品ラインのうち、この開発プラットフォームのためのソフトウェア開発キット(SDK)は、Eclipse IDEプラグイン対応で、多機能プログラミングを実現できます。

写真10. 白矢印が示すAster(左)と従来型アーキテクチャ(右)の比較、

PCB上でAsterが占めるスペースが小さいことがわかる/©ARMdevices.net

Intrinsyc社製モジュール用Open-Qシステム

出展企業のひとつIntrinsyc社は、QualcommのSnapdragon技術をベースとした開発用として、モジュール上ですぐに生産可能なシステムを提供しています。小型ウェアラブルの設計にとって、同社の410システムは、開発のとっかかりとして最適なプラットフォームとなるでしょう。Snapdragon技術の強力な機能を有するこのOpen-Qシリーズは、埋込アプリケーションに高性能を発揮します。またIntrinsyc社は、ハードウェア、ソフトウェア、エンジニアリング、生産に関するサービスにより、開発や上市の早期化に関するサポートを提供しています。ウェアラブルおよびIoT製品として、強力で評価も人気も高いSnapdragon技術を採用した設計を検討している開発者にとって、Intrinsyc社はこの分野の第一人者と言えるでしょう

サイズや機能に関する消費者の期待に応えようとする競争の中、ウェアラブル技術には克服しなければならない課題が山積しており、開発者らはMEMSシステムアーキテクチャや代替動力源について検討を重ね、ソリューションを見つけるべく苦心しています。さらに進化が進む中、MEMS設計において、現在想像すらできないような革命が、今後起きることでしょう。

執筆:Amanda Mintier

Wearables TechCon 2016シリーズ:

- まとめ―ウェアラブル技術の未来を一挙公開

- 医療用ウェアラブル―医療用ウェアラブル:SFの世界が現実に

- AIウェアラブル―「心の知能指数(EI)」ウェアラブルの出現